|

|

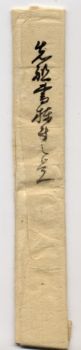

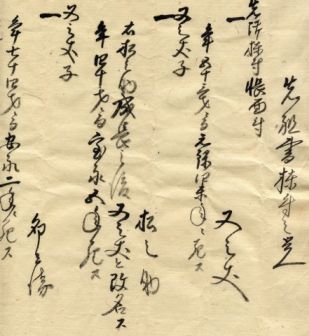

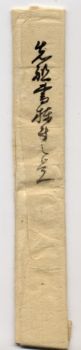

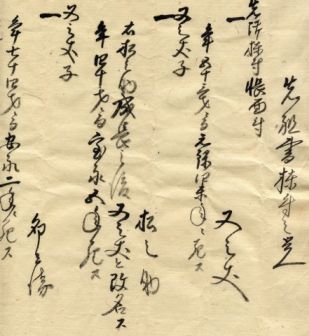

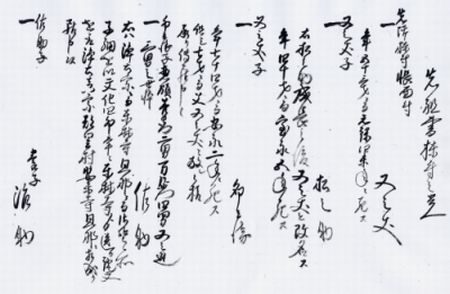

| 左:五代治助が書き写した棟付帳記録の表紙、 右:内容の一部 |

|

| 森 家 |

| 著書紹介へ | 卯建の町並みへ | |

| 循環器病へ | 心電図へ | トップ頁へ |

森家について、下表のように分類して御紹介します。

| 1.森家の沿革(下記) | 2.森家主屋 | 3.客間 | 4.台所 |

| 5.門長屋(長屋門) | 6.庭園 | 7.森家の大正・昭和レトロ | |

森家の沿革

森 家の祖先は、天文年中、武田上野介信顕に従って甲州から阿波の国(徳島)に移り住み、脇城を本拠として、その周辺を制圧していました。しかし、天正年中、土佐の長曽我部元親が阿波の国に侵攻し、脇城が陥落し、以後は武士の身分を捨てて農業に従事していました。その後、その子孫は脇町に定住し、代々、農業や醸造業(酒、味噌、醤油)を営んできました。

森家の祖先の 5代 治助が棟付帳から書き写した森家文書(先祖棟付之覚)の記載によると、森家初代 又之丈は寛永15年(1638)〜元禄4年(1691)の期間 生存し、現在地に居住していました。その後、二代 又之丈(幼名 松之助)、三代 卯兵衛、四代 佐助、五代 治助、六代 種之助と続き、現在(2008)の十二代 雄太に至っています。棟付け帳というのは、昔の戸籍のことで、徴兵・労務などの必要上 作成され、庄屋などに保管されていました。

下表は森家歴代の名前、年代、役職、仕事を示します。

| 代 | 名前 | 年代 | 役職、仕事 |

| 初代 | 又之丈 | / | 農業 |

| 二代 | 松之助 | / | 農業 |

| 三代 | 卯兵衛 | / | 醸造業(酒、味噌、醤油) |

| 四代 | 佐助 | / | 醸造業(酒、味噌、醤油) |

| 五代 | 次助 | / | 醸造業(酒、味噌、醤油) |

| 六代 | 種之輔 | / | 醸造業の傍ら、地域青年に武術を指南(天神真楊流) |

| 七代 | 達郎 | 明治7年 明治12年 明治14年 |

村長 町議会議員 県議会議員、郵便局長 |

| 八代 | 勇太郎 | 明治18年 明治19年 明治25年 明治343年 |

美馬郡衛生通信委員 郵便局長、美馬郡検疫委員 美馬郡書記 美馬郡農会議員、脇町町議会議員 |

| 九大 | 誠三 | 大正8年 大正11年 大正13年 昭和4年 昭和8年 昭和18年 昭和22年 |

卯建通りの中ほどにある生家で医院開業 脇町町医、脇町青年団長 脇町議会議員 脇町消防団組頭 脇町社会教育委員 徳島県美馬郡医師会長 脇町公安委員会長 |

| 十代 | 博愛 | 昭和31年 昭和34年 昭和46年 昭和60年 平成2年 |

徳島大学医学部講師(第二内科) 九州大学医学部助教授(心臓血管研究施設) 徳島大学医学部教授(内科学) 徳島大学医学部附属病院長 徳島大学名誉教授 |

| 十一代 | 一博 | / | / |

| 十二代 | 雄太 | / | / |

二代 松之助(寛永9年〜宝永5年)、三代 卯兵衛(元禄12年〜安永2年)、四代 佐助、五代 治助、六代 種之輔は農業、醸造業などを営んでいたと伝えられています。

六代 種之助も醸造業を生業として営みましたが、武術に興味を持ち、京都、九州から著明な武術家を招いて多くの地域青年に武術指南を行ったいたことが、琴平天満宮および美馬市猪ノ尻 八幡神社の奉納献額などにより示されており、天神真揚流柔術の免許皆伝書など、多くの皆伝書が残されています。

七代達郎は、郵便局長、県会議員,村長などを歴任しました。明治14年、わが国に郵便制度を初めて導入した駅逓総監 前島 密による郵便局長の任命書が残されています。

八代勇太郎も郵便局長、町会議員、郡書記などを勤めました。

九代誠三(私の父)は、当初で大正8年から昭和30年まで、内科・小児科の診療所を「森医院」として開業していました。誠三が使用していた診療設備は、そのままの形で保存されており、愛知県犬山市にある「明治村博物館」に保存されている「清水医院」に劣らぬ風情があります。

初代 又之丈が生活した寛永年間は徳川三代将軍 家光の時代で、その出生時(1638)から現在までの期間は約400年(正確には380年)になり、森家は400年近い長い年月にわたり脇町の地で生活していたことになります。

初代 又之丈〜四代 佐助については、上記の森家文書の中に、金銭貸借証書、湧き水使用権についての話し合い結果の記録書、不動産譲渡証書,「菩提寺である安楽寺(美馬市美馬町)との連絡文書」などの社会活動を伝えるエピソードが記載された文書が見いだされています。嘉永年間に出生した六代 種之助 以後の先祖については、その名前や業績はそれぞれ本人に与えられた免許書、感謝状、任命書、辞令などの形でが残されています。下図は、五代治助が棟付帳から書き写した森家古文書の表紙およびその内容の一部です。

|

|

| 左:五代治助が書き写した棟付帳記録の表紙、 右:内容の一部 |

|

また、下図は上記の「先祖書棟付之控え」の全文を示します。

|

| 五代治助が棟付け帳から書き写して作成した 森家先祖の覚え書き |

![]() 〔註〕 森家古文書発見の経緯

〔註〕 森家古文書発見の経緯

上図の五代治助が書き写した「先祖書棟付之控え」が見つかるまでは、森家の開祖は疑問を持ちながらも、治助をもって初代とされてきました。これが、上記の「先祖書棟付之控え」の発見により、一挙にこれまで知られていなかった4名の祖先の名前およびその時代が明らかになりました。この「控え」の発見は全く偶然の機会によるものでした。以下にその経緯を記します。

十代当主 博愛の長女が、母校の大学同窓会徳島支部の平成20年度研修会を「重要伝統的建造物群:卯建の町並み見学会」として、平成20年11月9日に美馬市脇町で開催し、その見学コースの中に休憩所として森家を利用することとなり、その受け入れ準備のため、夫

と共に9月28日に森家を訪ね、屋内の片づけなどを行いました。その際、夫が二階の古いタンスの二重扉の引き出しの中に雑然と詰め込まれた多数の古文書を発見しました。因みに9月28日は九代

誠三の命日に当たります。

後日、その一部を長女が自宅に持ち帰り、『近世古文書解読字典』などの参考書類を参照すると共に、徳島県立文書館の専門家の助けを借りて解読し、治助が棟付帳から書き写した森家先祖についての覚え書きを見つけました。

これは森家にとっては重大な発見で、これにより従来不明であった森家の開祖が判明し、時代も一挙に寛永時代にまで遡り、森家は400年近く前から現在地に居住していることが明らかになりました。

下図に、この古文書が発見された森家二階の箪笥を示します。

|

|

|

| 古文書が見つかった 箪笥 |

二重扉になった 引き出し |

引き出しを開いた ところ |

六代 種之輔 植春(俗称:種蔵)は、若い頃から武芸を好み、江戸から磯又右衛門、九州から谷鹿之助などの当時有名であった柔術家を招聘し、これらの先生に師事し、「天神真揚流」という柔術の奥義を極め、この地方の一般住民にその道を伝え、多数の門下生を擁して四国にその名を轟かせたと伝えられています。

下図は、種之輔(種蔵)にあてた師匠の磯 又右衛門、谷 鹿之助の署名が記入された免許皆伝の允許状を示します。

天神真楊流(てんじんしんようりゅう)というのは、江戸末期に成立した、古流武術では比較的に新しい柔道の流派です。流祖は、磯又右衛門(正しい名乗りは磯又右衛門柳関斎源正足)で、二世〜五世もすべて磯又右衛門を襲名していました。初代 磯又右衛門は伊勢松阪の人で、京都の北野天満宮で「楊柳の風になびく様子」をみて悟り、「当て身」の技に工夫を凝らし、自分が学んだ2つの流儀である楊心流と真之神道流を合一して「天神真楊流」と号したとのことです。

現在のわが国の柔道の主流である講道館柔道の開祖である加納治五郎およびその高弟が、磯又右衛門に師事したこともあり、天神真楊流は講道館柔道の母体であると考えられています。初代磯又右衛門は、江戸神田於玉ケ池に道場を構え、多数の門弟を擁して非常に盛んであったそうです。丁度、この道場の斜め向かいには有名な剣術の北辰一刀流 千葉周作の道場があり、両流の門弟は相互に盛んに交流したとのことです。有名な坂本竜馬は、この千葉周作の門弟です。

六代 種之輔jは、この磯又右衛門を徳島に招いて柔術を学び、このようにして天神真楊流が四国に伝わりました。その後、種之輔は脇町に道場を構え、多数の門弟を育て、讃岐からも多くの人々が種之輔から天神真楊流を学びました。つい最近まで、琴平市の金比羅宮や美馬市脇町猪ノ尻の八幡神社には、森 種之輔一門が献額した武具、門弟一門の名簿を記入した大きい木製の額がその社殿に絵馬として掲げられていました。

|

|

|

| 天神真揚流免許「陰の巻」の 冒頭部 |

天神真揚流各種武術の免許書 | 天神真揚流「人の巻」の 磯 又右衛門、 谷 鹿之助の署名・花押 |

また、種之輔は武芸のみならず、学問にも造詣が深く、近辺の子弟の教育にも力を尽くしました。それらの功績により、明治7年、当時の名東県権令 久保 断三 から表彰状を交付されています。

|

種之輔、 文政6年(1823年)〜明治19年(1886年)、 64歳没、 卯建の上がった森 家を建立した人。 刀を帯し、袴をはいている。 髪型にも若干特徴がある。銀杏を あしらった森 家の家紋がついた着物 を着ている。 |

七代 達郎は醸造業(酒、味噌、醤油など)の製造を営むと共に、公共事業に協力し、明治8年,第六大区美馬郡二小区二等副戸長に任命され、更にその後、一等副戸長に進み、その間、護国兵隊習練係りなどにも任命されています。 達郎は、その後、明治10年に脇町町議会議員に当選し、翌13年には聯合会議議員当選、14年には県議会議員に当選しています。

達郎はその年(明治13年)に郵便取扱役に任じられ、次いで脇町三等郵便局長を拝命しております。明治16年8月、美馬郡をおそった干害の際に、多大な経済的援助を行い、県知事表彰を受けています。

下図は達郎が、当時の駅逓総官(現在の郵政大臣)前島 密(ひそか)から四等郵便取扱役(郵便局長)に任命する旨の辞令を示します。この辞令の日付は明治14年になっています。

前島密(1835−1919)は、江戸時代の飛脚制度に変わって西洋風の郵便制度を初めてわが国に導入した人として知られています。この前島密が郵便制度を創設したのが明治4年(1871)ですから、わが国における郵便制度の創設期に郵便局長に任命されたことになります。三等郵便局という名前はよく聞きますが、四等郵便局という称も珍しいと思います。明治19年には三等郵便局長に昇格しています。

| わが国の郵政事業の創始者 前島密からの辞令 |

3等郵便局長の辞令 |

達郎が郵便局長をしていた当時、給料は1カ月75銭(1円=100銭)であったことも辞令(下図)におり明らかです。当時、郵便局は自宅を兼ねており、郵便局の受付窓口が現在も我が家にそのままの形で残されています。

| 明治初期の郵便局長の月給を 示す辞令 |

自宅を郵便局として使用した 当時の窓口 |

明治2年(1869)1月、木戸孝允、大久保利通などの画策で、まず薩長土肥の4藩主が藩籍奉還の上表を提出し、これを受けた明治政府は6月に各藩に藩籍奉還を命じ、1871年(明治4年)7月廃藩置県が断行され、わが国の地方制度に大変革が行われました。

徳島県は、当初は名東県という名称で呼ばれ、その後、高知県の一部となり、その後に現在のように徳島県という名称が使われるようになりました。 達郎の辞令には、そのような徳島県の名称の変遷を示すような辞令がありますので下図に示します。これらの辞令の中に書かれている「第六大区二小区一等副戸長という地位がどのようなものかは定かではありませんが、明治八年の辞令は名東県、明治九年の辞令は高知県から発令されています。

| 明治8年当時、徳島県は名東県と 呼ばれていた。 |

明治9年当時には、徳島県は 高知県の一部であった。 |

達郎は、郵便局長としての仕事の他に、脇町の町議会議員としても活躍しており、明治12年当時の町議会議員選挙の当選証書も我が家に保存されている(下図)。この当選証書には「平民 森達郎」と記載されている。

| 明治12年の町議会議員選挙 の当選証書 |

八代 勇太郎 は、明治14年来、郵便業務に従事し、父、達郎の死後はその跡を継いで郵便局長になっています。勇太郎は明治25年〜38年の間、に美馬郡書記となり、明治34年には脇町町議会議員、美馬郡群議会議員に当選し、長年、地方政治に貢献したと伝えられています。

九代 誠三 は、明治25年8月25日、脇町南町に生まれ、旧制脇町中学から岡山医学専門学校(現:岡山大学医学部)に進み、大正5年6月に同校を卒業しています。研修後、大正8年、郷里である徳島県美馬郡脇町に帰って、卯建が上がった旧家を改造して「内科・胃腸科・小児科」を開業しました。

大正、昭和にかけて、地域医療のために大変活躍しました。ことに戦中、戦後にかけては、若手の医師が ほとんど いない時代に、美馬郡内に3カ所 分院を設置し、地域医療のために貢献しました。

診療のかたわら、脇町青年団長(3年間)、脇町区会議員(3期),脇町町議会議員、美馬郡所得税調査員、脇町常会委員などの公職を歴任し、医療関連領域では美馬郡医師会副会長(6年)、脇町町医、岩倉村学校医、美馬郡医師会長などの要職を歴任しました。

|

|

| 勇太郎:文治元年〜 大正7年、55歳没 |

誠三:明治25年〜 昭和30年、63歳没 |

このhome pageのホストである私 森 博 愛は、森 誠三の息子(一人っ子)です。

追記:名東県権令 久保断三と松下村塾

この頁に記載されている名東県権令(今の徳島県知事) 久保断三氏のことを、同氏の子孫にあたる久保 登氏が読まれ、久保断三権令についての詳しい経歴を御知らせ頂きました。久保断三氏は、松下村塾の助教授格として、吉田松陰を助けて村塾の運営に関与されたとのことです。徳島県知事にこのような略歴の方がなっておられたことはあまり知られておりませんので、以下に久保 登氏から知らせていただいた久保断三権令の略歴を御紹介します。

【名東県権令・久保断三略歴】

天保3年(1832)閏11月8日、吉田松陰の義理の叔父、久保五郎左衛門久成の長男として長州・萩に生まれる。(本名・久清)

天保13年(1842)ごろ、親類の玉木文之進が興した松下村塾で、松陰らと共に学ぶ。

嘉永〜安政年間(1848〜1856)、萩の毛利藩藩校・明倫館で松陰らに学ぶ。のち江戸詰。諸師に師事し、松陰にも助力。

安政4年(1857)、松下村塾の運営が玉木文之進から久保五郎左衛門を経て、松陰の主宰となったのを受け、助教授格として村塾を手伝う。松陰刑死後も松下村塾を助け、また、藩政も勤める。

万延元年(1860)、松陰に関連して、藩より遠慮(自宅謹慎の一種)の処分を受ける。

文久〜慶応年間(1862〜1868)藩政、民政に勤める。九州北部などの諸郡の代官職。

明治元年(1868)、山口藩会計主事、廃藩置県後、山口県権大参事

明治5年9月28日、名東県参事(みょうとうけん・今の徳島県) 明治6年10月15日、名東県権令(ごんれい・今の県知事相当) 明治7年9月20日、度会県権令(わたらいけん・今の三重県)

明治11年(1878)10月2日没・享年47

以上は主に、萩市郷土史家 田中助一氏(耳鼻科医)の調査を基に、久保 登氏がまとめたとのことです。

〔〒113-8656 東京大学工学部・産業機械工学科・安心設計学研究室 久保登(kubo@ipk.t.u-tokyo.ac.jp

〕