| �S�d�}�ڎ��� | ���ցi�S�[���ׁj |

1.�S���d�C���Ƃ́H

�@�S�̋����ɂ��d�C�ω����܂��B���̓d�C�ω����L�^�������̂��S�d�}�ł��B�S���͗��̓I�\�����ł�����A���̋����ɂ������d�C�ω������̓I�ɕω����܂��B�]���āA�S�N�d�͂͑傫���ƕ����������Ă���A�x�N�g���ʂƂ��ĕ\������܂��B���̐S�N�d�̓x�N�g���̕������S���d�C���ł��B

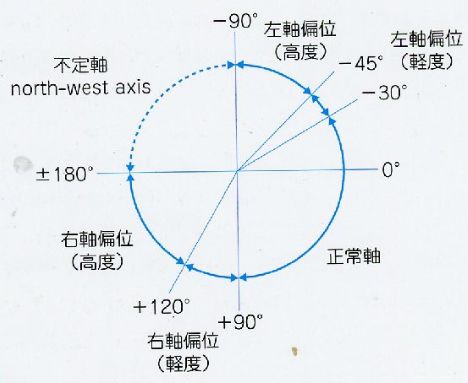

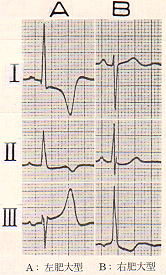

�@���̓I�ȃx�N�g���̕�����\������ۂɁA�O�㎲�A���E���A�㉺���̂R�̎����l�����A�����̎��Ɖ��x�̊p�x���Ƃ邩�ɂ���ԓI�������K�肳��܂��B�S�N�d�̓x�N�g���̕������l����ꍇ�́A����𑽏��ύX���āA�O�㎲�A���E������ѐS�������̎���̉�]�������ĐS���d�C���𗧑̓I�ɕ\�����܂��B���}�͂����̂R���Ƃ��̎���̉�]�̕\�����@�������܂��B

![�g�̑O�㎲�A�S�������A�g�̉�������̉�]�iGoldberger)](three-axis.jpg) |

| �`�F�g�̑O�㎲����̉�]�A �a�F�S����������̉�]�A �b�F�g�̉�������̉�] |

A. �g�̑O�㎲����̉�]

�@�@���F�E���ΈʁA���F�����Έ�

B.�@�S����������̉�]

�@�@���F���j����]�iclockwise rotation)

�@ ���F�����j����]�icounterclockwise rotation)�@

C: �g�̉�������̉�]

�@�@���D�S��̌���]��

�@�@f.�@�S��̑O���]��

�@�������A�ʏ�A�S���d�C���Ƃ����Ɛg�̑O�㎲�̎���̉�]�������A���̓I�ȐS�N�d�̓x�N�g���̑O�z�ʂɂ����铊�e�̕\���Ƃ��āA�����ΈʁA���펲�A�E���ΈʂȂǂƋL�ڂ���܂��B

�@�Q�D������S���d�C���i�g�̑O�㎲�̎���̉�]�j

�@��q�̂悤�ɁA�S���d�C���Ƃ����ƑO�z�ʂɂ�����S���d�C���̕������Ӗ����܂��B�S�N�d�̓x�N�g���ɂ͂����ȗv�f������A�o���A�p�q�r���A�s���Ȃǂ�����̂ł����A��ʂɂp�q�r����S���d�C���ƌ����Ă��܂��B����́A�S���̋������S�N�d�͂̒��ōł��傫���A���Տ��I�Ӌ`���d�v�ł��邽�߂ł��B

�@����ɁA�p�q�r�x�N�g���ɂ��Ă��A�p�q�r�����x�N�g���A�ő�x�N�g���A���σx�N�g���A�H���x�N�g���A�u���x�N�g���i�O�D�O�Q�b�p�q�r�x�N�g�����j��������܂����A�ʏ�A�p�q�r�d�C���Ƃ����ꍇ�ɂ͂p�q�r���σx�N�g�����Ӗ����܂��B����́A�p�q�r�Ԋu�i�S���E���Ɋ��j�̊Ԃ̕��ϓI�Ȃp�q�r�x�N�g�����Ӗ����Ă��܂��B�܂�A�p�q�r�g�̖ʐσx�N�g�����Ӗ����Ă��܂��B

�@�R�DEinthoven�̐��O�p�`�͌^�@

�@�S�d�}�w�̑n�n�ҁAEinthove�͐S�d�}�U���@�Ƃ��ĕW�����U�������Ƌ��ɗL���Ȑ��O�p�`�͌^�̍l���������܂����B�W�����U���ł͉E��A����A�����ɓd�ɂ�u���܂����A���͓��̂Ƃ����e�ϓ��̓��ɐS���Ƃ����d�������邽�߁A�葫�͒P�ɓ��̂���ł������̖������ʂ����ɉ߂����A�葫�ɒu�����d�ɂ́A���́A�葫�̓��̂ւ̕t�����ɂ����Ă���ƍl���邱�Ƃ��o���܂��B

�@�]���āA�葫�ɒu�����d�ɕ��ʂ���������Ƌߎ��I�ɐ��O�p�`���`������ƍl�����܂��B�������A���O�p�`�ƍl��������ӎO�p�`��s���ӎO�p�`(Bueruger�O�p�`�j�ł���ƍl���������悢�Ƃ̈ӌ�������܂����A�ߎ��I�ɐ��O�p�`�Ƃ݂Ȃ��Ă�����قǑ傫���Ⴂ�͂���܂���B

�@���O�p�`���_�ł́A���̐��O�p�`�̒��S�ɐS���̓d�C�I���S������A�������n�_�Ƃ��ĐS�N�d�̓x�N�g�����łĂ���A�W�����U���̊e�U���i�T�A�U�C�V�U���j�ŋL�^�����S�d�}�g�`�́A���̐S�N�d�̓x�N�g���̂����̐��O�p�`�̊e�ӂւ̓��e�ł���ƍl���܂��B

�@�S�D���O�p�`�͌^�ƎO�����W�n

�@���̂悤�ɕW�����U���ŋL�^�����S�d�}�g�`�́A���O�p�`�̒��S�Ɉ�[���������S�N�d�̓x�N�g���̊e�ӂւ̓��e�ƍl���邱�Ƃ��o���܂��̂ŁA���O�p�`�̊e�ӂ𐳎O�p�`�̒��S�ɕ��s�ړ����Ă��U�����Ƃ��Ă̈Ӌ`�͕ς��܂���B

�@�]���āAEinthoven�̐��O�p�`�́A�@���}�̂悤�Ɍ݂��ɂU�O�x�̊p�x�����O�����W�ɒu�������邱�Ƃ��o���܂��@�kBailey�̎O�����W�n�itriaxial

reference system)�l�B���̍ہA�����̊e���̋ɐ��́A���ۓI�ȋK��ɏ]���A�T�U���ł͍��������i�{�j�A�E������(-�j�ƂȂ�G�U�U���ł͍������i�{�j�A�E�肪�i��j�G�V�U���ł͍������i�{�j�A���肪�i��j�ƂȂ�܂��B�S���d�C����f�f������@�ɂ͍�}�@�Ɩڑ��@������܂����A��}�@�ł͂��̎O�����W��p���č�}�ɂ��S���d�C�����߂܂��B

�@�T�D���Έʂ̐f�f��@

�@��S�d�}�̕W�����ƐS�d�}�f�f�Ɋւ���AHA/ACCF/HRS����(2009)�v�́A���l�ɂ�����QRS���̒�`���ȉ��̂悤�Ɋ������Ă��܂��B

�@(1) ���펲�F-30�x���玞�v����+90�x

�@(2)�@�����Έ�:-30�x���甽���v����-90�x�܂ŁB

�@�@�@(i) �y�x�����Έ�:-30�x���甽���v���ɰ45�x�܂ŁB

�@�@ �i�����j���x�����ΈʁF-45�x���甽���v���Ɂ|90�x�܂ŁB

�@(3)�@�E���Έ�:+90�x����}180�x�܂ŁB

�@�@�@(i)�y�x�E���Έ�:+90�x���玞�v����+120�x�܂ŁB

�@�@�@(ii)���x�E���ΈʁF+120�x���玞�v���Ɂ}180�x�܂ŁB

|

| AHA/ACCF/HRS�ɂ��S�d�}�f�f�ƕW�����Ɋւ��銩��� JACC,2009 |

�k���l�|90�x���甽���v���Ɂ}180�x�܂ł̊Ԃ�QRS��������ꍇ�́A�s�莲�iindeterminate QRS axis)

���邢�͖k����(north-west�@QRS axis)�ƌĂԏꍇ������,�@�x�C��A����̉E�����Ȃǂ̍ۂɌ���ꍇ������܂��B

�U�D���Έʂ̒�ߕ�

�@���ςp�q�r�x�N�g������}�̂ǂ̋��ɂ��邩�ɂ�莲�Έʂ�f�f���邪�A���̕��@�ɂ͖ڑ��@�ƍ�}�@�Ƃ�����A�ʏ�͑O�҂��p�����A��҂͌����ړI�Ɏg�p�����B���ςp�q�r�x�N�g���Ƃ́A�S���E���Ɋ��ɂ����镽�ϓI�ȐS�N�d�͂��Ӗ�����B���Ȃ킿�A�p�q�r�g�̖ʐσx�N�g���̂��Ƃł���B��ʂɂp�q�r�g�͎O�p�`�ɋߎ��ł��A�O�p�`�̖ʐς́i��Ӂ~����/�Q�j�ŋ��߂���B���̍ہA��ӂ͂p�q�r�Ԋu�ł��邩��A�ʏ�͂O�D�P�O�b�O��łقڈ��Ƃ݂Ȃ�����B�]���Ă���U���̂p�q�r�g�̖ʐς�QRS�g�̐U���ŕ\�����Ƃ��o����B�p�q�r�g�ɂ͗z���g�i�q�g�j�ƉA���g�iQ�g�A�r�g�j������̂ŁAR�g�̐U���i�{�j�A�p�g�̐U���i�|�j�A�r�g�̐U���i�|�j�̑㐔�a���p�q�r�g�̕��ϐU���ł���A�p�q�r�g�̖ʐρi�ϕ��j���ߎ��I�ɔ��f����ƍl������B

�@�P�j�ڑ��@

�@�W�����U���̇T�A�V�U���̂p�q�r�g�`�̕��ϐU���i�z���g�ƉA���g�̐U���̑㐔�a�j�����i�{�j�ł��邩��(-)�ł��邩��ڎ��I�ɔ��f�����\�ɂ�莲�Έʂ�f�f����B

| / | �T�U�� | �U�U�� | aVF�U�� |

| ���펲 | �{ | �{ | / |

| �����Έ� | �{ | �| | / |

| �E���Έ� | �| | / | �{ |

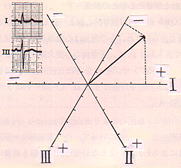

�Q�j��}�@

�@�T�A�V�U���̂p�q�r�g�̕��ϐU�������߁A���}�̂悤�ɎO�����W�n��p���č�}�ɂ��p�q�r�������߂܂��B���}�ɂ����ẮA�T�U���ɂ�����p�q�r�g�̕��ϐU���i�z���g�ƉA���g�̐U���̑㐔�a�j�́{4mm(R=�{5mm�AQ=-1mm)�A�V�U���̂p�q�r�g�̕��ϐU���́|5mm�i�q=6.4mm,�@S=11.4mm)�ł�����A�T�U������́{4�P�ʂ̂Ƃ���ɐ����𗧂āA�V�U������́|5�P�ʂ̂Ƃ���ɗ��Ă������Ƃ̌�_�ƌ��_�i���O�p�`�̒��S�A�O�����W�̌�_�j�Ƃ��������A���̗�̕��ϑO�ʂp�q�r���i���ϑO�ʂp�q�r�x�N�g���j�ɂȂ�܂��B���̂悤�ɂ��Ē�߂��p�q�r�����T�U���̗z���ɂ��O�x�Ƃ��A���v���̕������{�i�v���X�j�A�����v���̕������|�i�}�C�i�X�j�Ƃ��Ċp�x���L�ڂ��܂��B

|

7. �S���d�C���̐���l

�@�P�j�@�o���̐���l�@

|

| �o���̕����BFrank�U���x�N�g���S�d�}�ɂ�����ő�o�x�N�g�� �̕����ŕ\�����B���ϒl�ƕW�����~�Q�͈̔͂������B |

�@�Q�j�p�q����тs���̐���l

�@�@����́AQRS���̐���l�i�x�j�Ƃ��ĉ��\�̂悤�Ȓl�������Ă��܂��B

| �Ώ� | ���� | �W���� | �����E | ���퉺�E |

| �N�j�q�Q | �U�S | �Q�P | �X | �O |

| �s�N�j�q�Q | �T�S | �Q�U | �W�U | �|�R�V |

| �N���q�Q | �U�O | �Q�O | �X�O | �T |

| �s�N���q�Q | �S�U | �Q�U | �W�X | �|�P�R |

�@�s���̐���l�͉��L�̔@���ł��i����j�B

| �Ώ� | �N��i�j | ���ρi�x�j | �W�����i�x�j |

| �N�j�q�Q | �P�W�`�Q�X | �T�Q | �P�V |

| �s�N�j�q�Q | �S�W�`�T�V | �T�U | �P�T |

| �N���q�Q | �P�W�`�Q�X | �R�V | �P�U |

| �s�N���q�Q | �S�O�`�S�T | �S�T | �P�S |

�@�s���̐����E����щ��E�͉��\�̔@���ł��B

| �N�� | �����E�i�x�j | ���퉺�E�i�x�j | ||

| �j�� | ���� | �j�� | ���� | |

| �Q�O�`�Q�X�� | �V�Q | �U�V | �|�W | �O |

| �R�O�`�R�X�� | �V�P | �U�V | �R | �|�V |

| �S�O�`�S�X�� | �V�P | �U�W | �|�W | �|�R |

�W�D�����Έʂ𗈂����a��

| �P�D���r�O�}�u���b�N | �������S���a�i�S�؍[�ǁA���S�ǂȂǁj�A�������A �������S�؏ǁA���S�؏ǁA�O��ٕ��A �S�����������A�J�S�p��ȂǁB |

| �Q�D������� | �������A�哮���ٖ��ǁA�哮���k��A�O��ٕ��A �哮�����nj�Q |

| �R�D���ʐS�i�����ʐS�j | �얞�A�D�P�A�����A������� |

| �S�D���Ǎ[�� | �p�U�A�V���[���Ȃ邱�Ƃɂ��B �ʏ�̍����ΈʂƈӋ`���قȂ�B |

| �T�D���r�u���b�N�A���r�u���b�N�i���r�O�}�u���b�N�����S�E�r�u���b�N�j | |

| �U�D�v�o�v�nj�Q�i�a�^�j | |

| �V�D�x�C�� | ���s����C�ܗʂ̑����ɂ��d��� �ω��ɂ��B |

�X�D�E���Έʂ𗈂����a��

| �P�D���ʐS�i�����ʐS�j | �H��S�A���͐��̎��A�������o�������� |

| �Q�D�E����� | �m�X�ً���A�x��������A�x�������ǁA ����̐�V���S���a |

| �R�D�x���S | �ǐ��x�����A�x�[�� |

| �S�D�E�r�u���b�N | �����ǂ��Ȃ����S�E�r���u���b�N |

| �T�D�v�o�v�nj�Q | �`�^�v�o�v�nj�Q |

| �U�D���Ǎ[�ǁA�L�͑O�Ǎ[�� | �����N�d�͌����ɂ��B |

| �V�D���r��}�u���b�N | �����ʐS�A�E���������O�ł����ɂ����� �p�q�r�Ԋu����A���{�P�Q�O�x�ȏ�̒����� �E���Έʂ������ꍇ�ȂǁB |

| �W�D���r�u���b�N | ���r��}�u���b�N�{���S�E�r�u���b�N���� |

10, �S���d�C���Ɖ�U�w�I�S���i�w���I�S�������j�Ƃ̊W

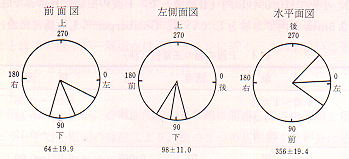

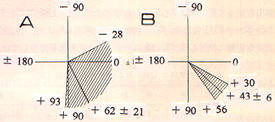

�@�d�C�I�S���Ɖ�U�w�I�S���Ƃ̊W�ɂ��Č������Ă݂܂����B��U�w�I�S���Ƃ��ẮA���u�B�e���������w���ʐ^�Œ�߂��S��������p���A�����QRS�����������ƂȂ��p�x�Ƃ̑��W�������܂����B���̌��ʂ����}�Ɏ����܂��B

|

| A:�S���d�C���iQRS���j�A�a�F�w���I�S������ |

���҂̑��W���͂O�D�R�W�ŁA���v�I�ɗL�ӂȐ����ւ������܂��B�������A���҂̕��z�͂��Ȃ�قȂ�A�S���d�C���͂w���I�ɒ�߂��S�������������������L�����z�������Ă��܂��B�܂�A�S���d�C���́A��U�w�I�S���Ɩ��ڂȑ��ւ�����܂����A�d�C���͉�U�w�I�S��������w���������`�ŕ\������ƍl���邱�Ƃ��o���܂��B

�P�P�D�ʒu�^�Ɣ��^

�@�P�Ȃ�S���̈ʒu�ω��̏ꍇ�́A�s�x�N�g���͂قڂp�q�r�x�N�g���ɋ߂��������Ƃ�܂�����A���\�Ɏ����悤�ɂp�q�r�x�N�g���͂s�x�N�g���Ɠ��l�̊W��ۂ��܂��B���̂悤�ȏꍇ�͐���^�A���ʌ^�A�E�ʌ^�ƕ\������܂��B�������̍ۂɂ́AQRS���͍����Έʂ������܂����A�s���̓x�N�g����p�̊g��̂��߂ɂp�q�r���Ɣ��Ε����Ɍ������܂��B�E�����̍ۂɂ͂p�q�r���͉E���Έʁi�Ȃ������̌X���j�������܂����A�s���͂���Ɣ��Ε����Ɍ������܂��B���̌��ʁA�P�Ȃ�S���̈ʒu�ω��̍ۂɂ́A�W�����U���̂s�g�̑傫���̏����́A�p�q�r�g�̑傫���̏����Ɠ��l�ł����A�S�����̍ۂ̂s�g�̑傫���̏����͂p�q�r�g�̑傫���̏����Ƌt�ɂȂ�܂��B���}�ɂ��̎���������܂��B

�@

| / | �p�q�r�g | �s�g |  |

| ����^ | �U���T���V | �U���T���V | |

| ���ʌ^ | �T���U���V | �T���U���V | |

| �����^ | �T���U���V | �V���U���T | |

| �E�ʌ^ | �V���U���T | �V���U���T | |

| �E���^ | �V���U���T | �T���U���V |

�P�Q�D�S����������̉�]

�@�S����������̉�]�͎��j����](clockwise

rotation)�Ɣ����j����]�icounterclockwise

rotation)�ɕ�������B���j���A�����j���̋L�ڂ́A�S�땔����S��߂��ۂ̉�]�����ɂ��L�ڂ����B�ʏ틹���U���̈ڍs�т͂u�R�ɂ���܂����A���ꂇ�u�T�C�U�Ɉړ����Ă���ۂɂ͐S����������̎��j����]������Ɛf�f���܂��B�����A�S����������̔����j����]�̍ۂɂ́A�p�q�r�g�̈ڍs�т͉E���ɕΈʂ��A�E�������U���łq�g�̐U���������Ȃ�܂����A���̏ꍇ�͉E�����Ƃ͈قȂ�A���������U���̂r�g�̑�����܂���B

�@Goldberger�́A�S����������̉�]�����̂T�^�ɕ����Ă��܂��B

| �P�D�y�x�̎��j����] | aVR�����r�^�������B |

| �Q�D�����Ȏ��j����] | AV�q���p�q�A�p���A���q�^�������B |

| �R�D�ɓx�̎��j����] | �u�P�C�Q�����q�^�������B |

| �S�D�y�x�̔����j����] | �����U���ł��q�^���u�R�C�S����n�܂�B |

| �T�D�����Ȕ����j����] | �����U���ł��q�^���u�Q����n�܂�B |

�P�R�D�g�̉�������̉�]

�@Goldberger�́A�g�̉�������̉�]�����̂悤�ɂQ�^�ɕ��ނ��Ă��܂��B

| �S��̑O����] | �@aVF�������S�O���ʂ̓d�ʂf���Ă��q�^�������B |

| �S��̌����] | �@aVF���E���S�O���ʂ̓d�ʂf���Ă��r�A�q�r�^�������B |

�P�S�D����

�@�S���d�C���́A�ʏ�A�ڑ��ɂ�蔻�f���܂��B�ȒP�Ȋώ@�ŋɂ߂ėL�p�ȑ����̏��������Ă��܂��̂ŁA�S�d�}�f�f�̍ۂɂ͑S�Ă̗�Ŏ��Έʂ�]�����A�����ĐS����������̉�]�Ȃǂɂ��Ă��ώ@���邱�Ƃ��K�v�ł��B