| 次へ(慢性腎炎の生活指導へ) | 循環器病目次へ |

血圧は、心臓から駆出される血液量と血管の壁の緊張により定まります。血管は、その壁にある筋肉(血管平滑筋)の収縮により一定の緊張状態を保っています。この血管の緊張の程度は、自律神経(ことに交感神経)、種々のホルモン,循環血液量などのいろんな要素により決まります。この血管壁の緊張があるために、心臓の拡張期においてもある程度の血圧を維持することができ、心臓や脳などの重要な臓器への血液の供給が維持されます。

血圧には、心室の収縮期の血圧と拡張期においても維持される血圧があります。前者が収縮期血圧(最高血圧、最大血圧)、後者が拡張期血圧(最低血圧、最小血圧)です。この血圧が正常値を超えて高くなるのが「高血圧症」です。高血圧では、収縮期血圧も上昇しますが、拡張期血圧の上昇が殊に大切です。

高血圧というのは、単に血圧が高い状態を意味し、咳、熱などと同じく、単に1つの症状ないし所見に過ぎません。血圧上昇(高血圧)を起こす原因は多くあります。しかし、大部分の高血圧例は、遺伝を背景とし、食塩の取りすぎ、ストレスなどの環境因子が加わって発症する「本態性高血圧症」が大部分を占めます。「本態性高血圧症」における遺伝の関与は65%と言われています。従って、両親に高血圧や脳卒中があり、高血圧の遺伝素因がある人でも、環境要因に注意することにより、高血圧の発症を予防することもある程度可能となるわけです。

どの程度以上の血圧を高血圧とするかは大切なことです。俗に年齢+90を超えた場合を高血圧とみなすとの考え方が信じられたいたことがありましたが、この考えは正しくありません。

近年、生活習慣病が注目され、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、脳出血、脳血管障害性痴呆などの発症の原因となる「危険因子」として、高血圧が最も重要であることが明らかになりました。最近の研究によっても、危険因子としての「高血圧」の重要性が一層強調され、正常血圧も厳しく定義されるようになりました。

ここでは、2009年に発表された日本高血圧学会が発表した「高血圧治療ガイドライン2009(JSH2009)」を御紹介します。

1.成人における血圧値の分類(mmHg)

| 分類 | 収縮期血圧 | a/o | 拡張期血圧 |

| 至適血圧 | <120 | かつ | <80 |

| 正常血圧 | <130 | かつ | <85 |

| 正常高値血圧 | 130-139 | または | 85-89 |

| 1度高血圧 | 140-159 | または | 90-99 |

| 2度高血圧 | 1650-179 | または | 100-109 |

| 3度高血圧 | ≧180 | または | ≧110 |

| (孤立性)収縮期高血圧 | ≧140 | かつ | <90 |

2.異なる環境下における高血圧診断基準(mmHg)

| 環境 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | ||

| 診察室血圧 | 140 | 90 | ||

| 家庭血圧 | 135 | 85 | ||

| 自由行動下血圧 (ホルター血圧計) |

24時間 | 130 | 80 | |

| 昼間 | 135 | 85 | ||

| 夜間 | 120 | 70 | ||

|

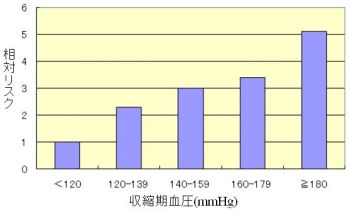

| 収縮期血圧上昇と共に循環器疾患による死亡の相対リスク が増大する。 |

4.血圧値と危険因子に基づいた高血圧症の脳・心血管病発症リスクの層別化

| リスク層 | 血圧分類 | |||

| 正常高値血圧 (130-139/85-89) |

1度高血圧 (140-159/90-99) |

2度高血圧 (160-179/00-109) |

3度高血圧 (≧180/≧110) |

|

| 第1層 (危険因子なし) |

付加リスクなし | 低リスク | 中等リスク | 高リスク |

| 第2層 (DM以外の1-2の危険因子、 メタボがある) |

中等リスク | 中等リスク | 高リスク | 高リスク |

| 第3層 (DM,CKD、臓器障害/心血管病、 ≧3個の危険因子) |

高リスク | 高リスク | 高リスク | 高リスク |

| DM:糖尿病、CKD:慢性腎臓病 | ||||

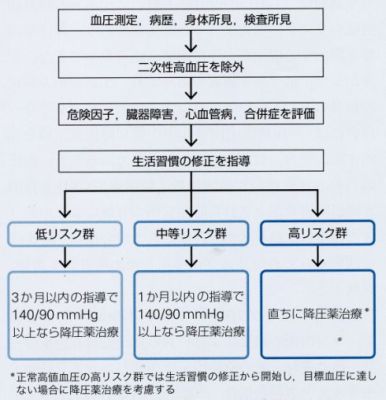

5.初診時の高血圧患者管理計画

外来で高血圧例を初めて診察した際には、まず二次性(症候性高血圧)を除外し、危険因子、臓器障害などの有無により疾患の重傷度を評価し、全ての例にライフスタイル改善の指導を行うと共に、リスクの層別により経過観察するか、あるいは直ちに降圧薬治療を開始するべきかどうかを定める。

|

高血圧初診例への対応 (日本高血圧学会高血圧 治療ガイドライン作成 委員会,2009) 正常高値血圧の高リスク 群では、生活習慣の是正 から開始し、目標値に達しない 場合は降圧薬治療を考慮する。 |

6.降圧目標

降圧目標値は一様でなく、対象者により下表のように異なっている。

| 対象 | 診察室血圧 | 家庭血圧 |

| 若年者、中年者 | <130/85 | <25/80 |

| 高齢者 | <140/90 | <135/85 |

| 糖尿病、慢性腎臓病、 心筋拘束後の患者 |

<30/80 | <125/75 |

| 脳血管障害患者 | <140/90 | <135/85 |

7.高血圧患者管理計画のためのリスク層別化に用いる予後影響因子には下記のものがある。

1)危険因子

| 危険因子 | 高齢(≧65歳) | |

| 喫煙 | ||

| 血圧レベル | ||

| 脂質異常症 | HDL≧140mg/dl | |

| HDL<]40mg/dl | ||

| 中性脂肪≧150mg/dl | ||

| メタボリックシンドローム | ||

| 若年発症(<50歳歳)の心・血管病家族歴 | ||

| 糖尿病 | ||

2)臓器障害/心血管病

| 臓器障害/ 心血管病 |

脳 | 脳出血、脳梗塞、無症候性脳血管障害、 一過性脳虚血発作 |

| 心臓 | 左室肥大(心電図、心エコー図)、狭心症、 心筋梗塞、冠動脈再建術、心不全 |

|

| 腎臓 | 蛋白尿(微量アルブミン尿を含む)、eGFR低下(<60ml)、 慢性腎臓病、明らかな腎疾患 |

|

| 血管 | 動脈硬化性プラーク、頸動脈内膜・中膜肥厚(>1mm)、 大血管疾患、閉塞性動脈疾患(ABI<0.9) |

|

| 眼底 | 高血圧性網膜症 |

8.生活習慣是正

1)食塩制限:<6g、8.

2)禁煙,

3)適正体重維持:BMI<25、

4)野菜、果実の積極的摂取;コレステロール、動物性脂肪の制限、

5)運動:少し汗をかく程度の運動を1日30分以上継続、

6)アルコール制限:男性<20~30ml, 女性<10~20ml

9.降圧薬の種類

主要な降圧薬は下記の5種類で、これらを単独あるいは併用で使用する。ことに併用療法が勧められる。

1) Ca 拮抗薬:血管壁の筋肉を弛緩させて血管を拡張させて血圧を下げる。

2) ARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬):体内で作られる血圧上昇物質であるアンジオテンシンⅡが血管壁の受容体に結合するのを妨げて血管の収縮を防ぎ、血圧を下げる。

3) ACE 阻害薬:体内で作られる強い昇圧作用があるアンジオテンシンⅡがアンジオテンシンⅠから作られるのを抑制する。また血管拡張作用があるブラジキニンの不活性化を抑えて血圧を下げ

る。

4) 利尿薬:尿中にNa を排出することにより血中のNa 濃度を下げ、低Na

食と同じ機序で、血管壁の緊張を下げて血圧を下げる。

5) 遮断薬:交感神経β受容体の働きを妨げて、心拍出量減少を起こして血圧を下げる。腎で作られるレニンの働きを抑え、強い昇圧作用があるアンジオテンシンⅡの産生を抑えて血圧を下げる。

10.降圧薬の特徴に応じた適応

| / | Ca拮抗薬 | ARB/ACE-I | 利尿薬 | β遮断薬 |

| 左室肥大 | ○ | ○ | ||

| 心不全 | ○ | ○ | ○ | |

| 心房細動(予防) | ○ | |||

| 頻脈 | ○ | ○ | ||

| 狭心症 | ○ | ○ | ||

| 心筋梗塞症 | ○ | ○ | ||

| 蛋白尿 | ○ | |||

| 腎不全 | ○ | ○ | ||

| 脳血管障害慢性期 | ○ | ○ | ○ | |

| 糖尿病、メタボ | ○ | |||

| 高齢者 | ○ | ○ | ○ |