|

Brugada症候群 (3) J波とは?

| トップページへ | Brugada(2) | Brugada(4) |

| J波についての詳しい解説 | ||

Brugada症候群の心電図上の最も重要な所見はJ波の出現・顕著化とST上昇であることが明らかになりました。それでは、J波(J-wave)とは一体何でしょうか?

低体温時に、QRS波とST起始部との間にやや鈍な陽性波が出現することは古くから知られていました。しかし、日常臨床ではそのような所見を見ることはあまりなく、時々、医学雑誌に冬山で遭難した人の心電図を記録し、著明なJ波を認めたことが報告されている程度で、あまり臨床医家の関心を集めませんでした。ところが、最近、Brugada症候群が話題になると共に、このJ-waveがにわかに注目されるようになりました。

J波の歴史は古く、すでに1938年にTomaszewskiが、高度の寒さにさらされた男性で、QRS波とST早期部との間にslow, positive deflectionを認めたことを報告しています。また、1943年にはGrosse-Brockhoff, Schoedelがイヌで実験的にJ波の出現を認めています。

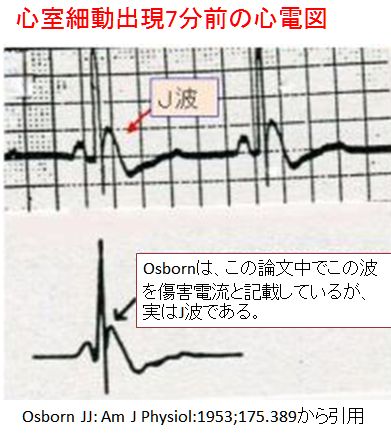

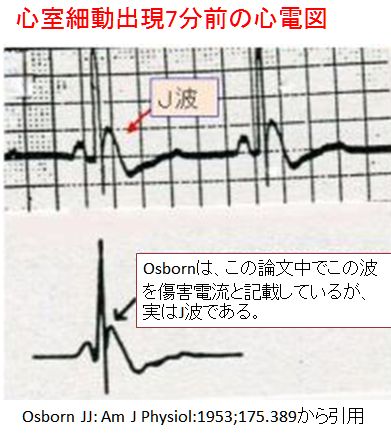

Osborn (1953)は、アシドーシスを起こした低体温のイヌにおいて、この波を認めたことを報告し、このような状態では心室細動に極めて移行しやすいことを併せて指摘しています。この波は、また、過呼吸によるアシドーシスの是正により正常化することも明らかにしています。このOsbornの研究が注目され、J-waveの呼称としてOsborn波という呼び方も廣く行われるようになりました。下図はOsbornの原著から引用した図です。

|

J-waveの名前の呼び方については、次のようないろんな呼称があります。

1) camel

hump sign (駱駝のこぶ)

2) Osborn wave

3) hypothermia hump

4) dromedary

wave (ひとこぶらくだ)

5) イプシロン波

6) デルタ波(この呼称は、WPW症候群のデルタ波と混同されますので、適当でない)